|

|

喫煙(受動喫煙も含む)や不適合なかぶせものなどがリスク因子となる

定期的な専門家によるメインテナンスによって環境の因子のリスクは小さくできる |

|

|

|

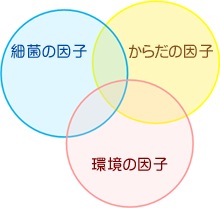

歯周病は細菌(プラーク)が原因の病気ですが、さまざまなリスク因子が絡み合っています。

これらのリスク因子は、大きく、細菌の因子、からだの因子、環境の因子に分けられます。

細菌の因子として、現在では、いくつかの歯周病原菌が注目されています。

また、からだの因子として、細菌に対するからだの感受性に個人差があることも分かってきています。なかでも糖尿病は歯周病の進行と密接な関係があり、注目されています。

環境の因子には、喫煙や、合っていないかぶせ物などが入ります。 |

|

|

|

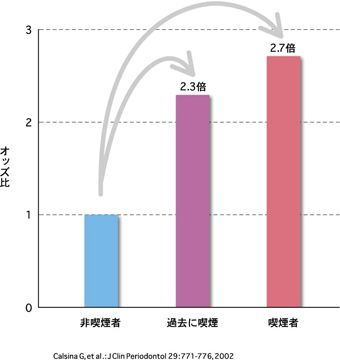

| 多くのリスク因子がありますが、その中で最大のリスク因子と言われているのが、喫煙です。 |

|

|

| 喫煙は歯周病の発生率を2.7倍にします。 |

| ※過去に喫煙経験がある場合は2.3倍 |

|

| 喫煙による歯周病の発症リスク |

|

|

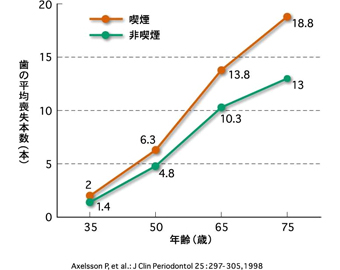

| 喫煙は歯の寿命を10年縮めます。 |

|

| 年齢別歯の喪失本数 |

|

|

|

|

| 喫煙は歯周病の発生率を2.7倍にするといわれます。また、喫煙者の歯の寿命は非喫煙者より10年短いという計算になります。 |

|

| ◆ |

かかりやすい |

| ◆ |

気づきにくい |

| ◆ |

治療効果が現れにくい |

|

|

|

喫煙が歯周病に与える影響は、3つに分けられます。

1.かかりやすい

喫煙者は免疫力が落ちるため、細菌が原因の歯周病にかかりやすくなってしまいます。

2.気づきにくい

ニコチンの毛細血管収縮作用により本来の炎症症状が隠され、歯周病が進行しても出血などの自覚症状が出にくいため、気づくのが遅れます。その結果、知らない間に重度に進行していることが多くなります。

3.治療効果が現れにくい

歯ぐきが硬く、歯周病治療がむずかしいことや、歯ぐきの治癒能力が落ちているため、非喫煙者と同じ治療を受けても喫煙者の方が効果が現れにくくなります。 |

|

| ▲UP |